家风家训|“欲择慈孝,长大能善”

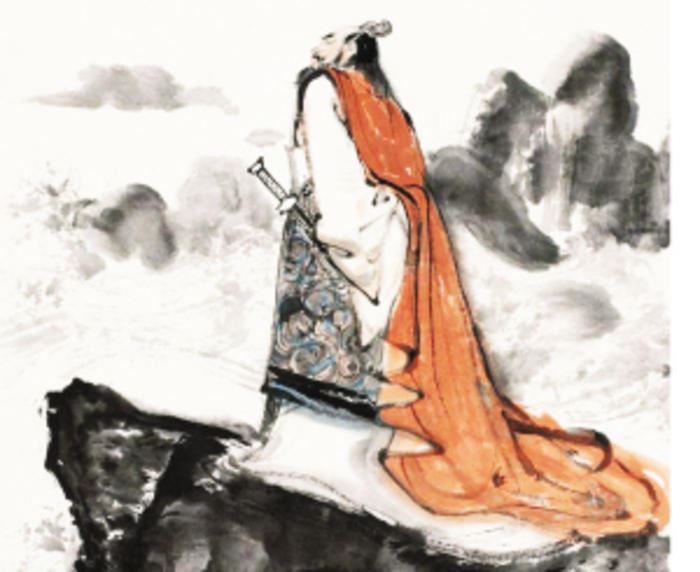

曹操(155—220),字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳县)人。

曹操生在一个有权势的宦官大官僚家庭,祖父曹腾,桓帝时任中常侍;父亲曹嵩,曾任太尉。他自幼接受的教育是贵族子弟的教育。

曹操20岁外出做官,历任洛阳北部尉、顿丘令、议郎、济南相国、东郡太守等官职。他通过讨伐董卓的战事建立了自己的武装;在镇压黄巾起义的过程中壮大了自己的力量,经过官渡之战击败袁绍,逐渐统一了北方。建安十三年曹操进位丞相,“挟天子以令诸侯”,成为曹魏的实际掌权人物。

曹操不但是三国时杰出的政治家、军事家、诗人,而且是一位很重视家教的人。

曹操的几个儿子在他的精心教育下,都是才华出众,智力过人的著名人物:曹丕、曹植文武全才;曹彰刚毅勇猛,是一员名将;曹冲是历史上罕见的神童。

曹操对他的儿子们都是喜爱的,但在使用上不讲私情。他主张根据德才用儿,而不偏爱。

他在《诸儿令》中说“今寿春、汉中、长安先欲使一儿各往督领之。欲择慈孝不违吾令,亦未知用谁也。儿虽小时见爱,而长大能善,必用之。吾非有二言也,不但不私臣吏,儿子亦不欲其有所私。”

意思是说:如今寿春、汉中、长安这三个地方,先打算各派一个儿子去督察和治理。想选择慈善、孝顺、不违拗我的命令的,还不知用谁为好。儿子们虽幼小时被我喜爱,但长大后,谁有好的德才必定用他。我说的话是算数的,我不但不对下属有所偏私,就是对儿子也不会有所偏爱的。

编辑:

刘芳芳

信息来源:

2016-09-28